Les restaurations postérieures de grande étendue en résine composite : comment les réaliser correctement et durablement

Auteur : dr. Pedro Alexandre (MSc, DDS) Dentist Surgeon

Master of Science in Dental Materials Specialist in Operative Dentistry Post. Graduation in Implant Dentistry @drpedroalexandre - Instagram

Dr.pedroalexandre@yahoo.com.br Florianópolis/SC- Brazil

Chaque jour, les praticiens du monde entier sont confrontés à des restaurations défectueuses, que ce soit en résine ou en amalgame. Si les matériaux utilisés sont parfois à l’origine de ces échecs, dans la grande majorité des cas, ils sont liés à des erreurs techniques commises par l’opérateur. Il est possible d’améliorer les performances des restaurations en résine composite grâce à une bonne technique d’exécution, depuis les étapes de préparation de la cavité jusqu’à l’application du système adhésif et de la résine composite. Le but de ce bref rapport de cas est de décrire l’application, étape par étape, de matériaux et de techniques qui facilitent la réalisation de restaurations étendues dans le secteur postérieur.

Les restaurations directes en résine composite sont de loin les procédures les plus couramment pratiquées au quotidien dans

les cliniques dentaires du monde entier. Même s’il s’agit d’une procédure de routine pour la plupart des praticiens, peu d’entre eux parviennent à l’excellence des résultats esthétiques et fonctionnels, sans occasionner de sensibilité, voire sans connaître de défaillances précoces. Ces restaurations sont donc des procédures difficiles. Bien que simple en apparence, la restauration des dents postérieures exige une technique très pointue, commençant par l’éviction du tissu carié ou de la restauration précédente, une préparation dentaire parfaite, une application adéquate du système adhésif et une excellente technique de stratification de la résine composite. (1, 2)

On a longtemps affirmé que, contrairement aux restaurations en amalgame, les restaurations en résine composite présentaient entre autres avantages celui de ne nécessiter aucune autre préparation que le nettoyage des caries. Ce n’est toutefois pas une vérité absolue. Il est évident que la préparation pour les résines composites est nettement plus conservatrice que pour les restaurations métalliques en amalgame. Elle nécessite cependant une finition parfaite de l’angle cavo-superficiel et le retrait des surfaces d’émail fissurées et irrégulières. Plus cet angle est lisse, permettant l’exposition de la tête des prismes d’émail, meilleures seront l’adhésion et la résistance de cette interface. Une préparation adéquate permet donc d’éviter l’apparition de défauts immédiatement après la réalisation de la restauration, sous forme de lignes blanchâtres sur les bords lors de la finition et du polissage. (1)

Le succès des restaurations dépend aussi directement de la difficulté à obtenir une bonne isolation de la zone. On le sait, la plupart des praticiens répugnent à se servir de digue dentaire, soit parce qu’elle est difficile à mettre en place, soit par ignorance pure et simple de la technique à employer. En plus de créer un champ plus propre et de faciliter le travail, l’isolation permet de réaliser l’intervention sans humidité excessive, condition sine qua non d’un résultat durable. (1)

L’application du système adhésif implique une séquence complexe de processus à respecter afin d’obtenir des résultats optimaux. Celle-ci débute par le choix du système adhésif le plus approprié pour le cas traité. Le praticien doit bien comprendre qu’il ne peut pas se contenter de connaître un seul type de système adhésif, mais qu’il lui faut plutôt maîtriser tous les systèmes disponibles afin de pouvoir choisir l’adhésif le mieux adapté à chaque cas. Indépendamment du type d’adhésif choisi,

la littérature actuelle établit clairement que l’émail doit être préparé avec de l’acide phosphorique à 35 %, pendant 20 à 30 secondes, quel que soit le cas. La technique appropriée consiste à appliquer cette solution sur l’ensemble de l’émail pendant la durée recommandée, en veillant à ne pas la dépasser, afin de créer des rétentions micromécaniques, indispensables à la pérennité du collage. (3, 4, 5)

La technique employée pour réaliser une restauration peut également présenter un grand nombre de problèmes. À une époque où la simplification des procédures est une nécessité pour les professionnels et où l’industrie invente des matériaux qui promettent de les accélérer, il ne faut pas oublier que la résine se rétracte et il faut tenir compte de la contrainte de rétraction lors de la construction d’une restauration. Les résines d’obturation en masse (bulk fill) constituent une innovation notable et permettent d’obtenir des résultats encore plus intéressants lorsqu’elles sont associées aux techniques traditionnelles de stratification et de photopolymérisation. En effet, en raison de leur moindre rétraction, elles génèrent moins de contrainte sur les marges et moins de sensibilité, de fractures, de fissures et de décollements précoces des restaurations. (5, 6, 7)

Autre point clé : il faut respecter l’anatomie de la dent à restaurer.

En effet, malgré une très bonne réalisation, les restaurations ne présentent pas toujours une anatomie correcte. Cela se traduit par des contacts prématurés, une infraclusion, voire une perte des contacts interproximaux, ce qui engendre une certaine déstructuration de l’occlusion du patient. Obtenir des points de contact cohérents et des contacts interproximaux appropriés n’est pas toujours chose facile, mais c’est également un critère de réussite.

Enfin, il convient d’effectuer tous ces processus de façon méthodique pour parvenir à l’excellence. La résine peut développer tout son potentiel lorsque la restauration s’accompagne d’une photopolymérisation à la puissance adéquate, pendant une durée optimale. Si l’on ajoute à cela une finition et un polissage parfaits de la résine, afin d’obtenir une surface lisse, la restauration sera moins sujette à la plaque dentaire et aura donc nécessairement une plus grande longévité. (8,9,10)

Cas clinique

Un patient de type caucasien âgé de 45 ans présentait une restauration en résine composite avec des irrégularités au niveau des bords et des infiltrations. Cinq ans auparavant, une ancienne restauration en amalgame avait été déposée et remplacée par une restauration en résine composite. Sur l’image de départ, on constate déjà qu’il y a un excès de matériau dans la cavité, et cette première impression a été confirmée après la dépose de la restauration en résine (Fig. 1).

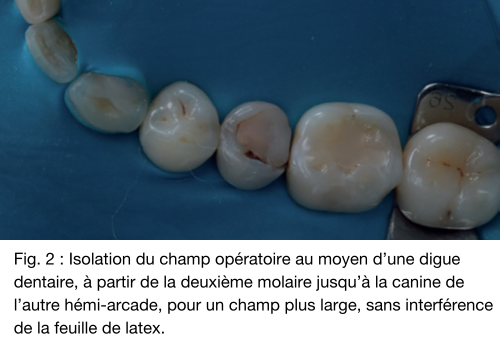

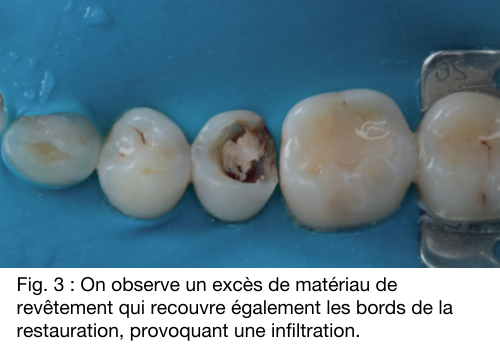

Dans toutes les restaurations postérieures, la première étape consiste à vérifier les contacts occlusaux, afin de faciliter les procédures ultérieures d’ajustement de l’occlusion. L’isolation au moyen d’une digue dentaire a été réalisée par séquence, à partir de la deuxième molaire jusqu’à la canine de l’autre hémi-arcade, pour une meilleure visualisation, sans interférence de la feuille de latex (Fig. 2). On voit bien l’excès de matériau de revêtement dans la cavité sur la Fig. 3. C’est probablement ce qui a provoqué l’échec prématuré de la restauration. Après avoir retiré de manière appropriée tout le matériau de revêtement, nettoyé soigneusement les bords et préparé l’angle cavo-superficiel, la dent peut être préparée pour l’application du système adhésif (Fig. 4).

Dans les restaurations de classe II, il est nécessaire d’utiliser des matrices pour obtenir le contour proximal approprié, le rôle de la matrice étant alors de permettre l’adaptation correcte de la résine dans l’angle cavo-superficiel cervical de la paroi pulpaire. Il arrive que l’adaptation de cette matrice avant le mordançage à l’acide empêche un contact correct de l’acide avec l’émail de l’angle cavo-superficiel, ce qui conduit à des échecs. Par conséquent, l’utilisation de SeptoTape permet de protéger les dents adjacentes, de réaliser un mordançage adéquat et de bien appliquer le système adhésif. (Fig. 5.1 ; 5.2 ; 5.3 et 6).

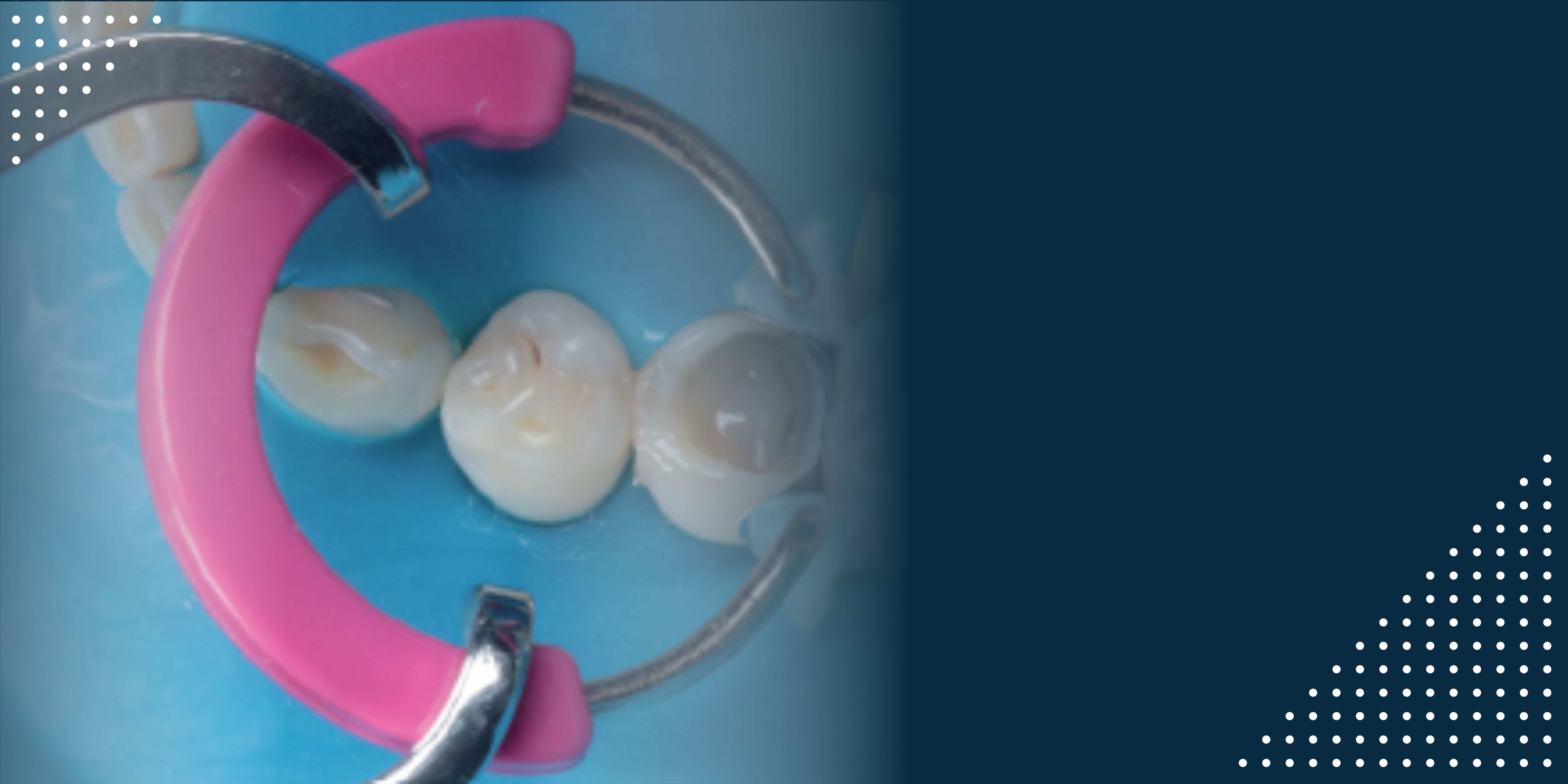

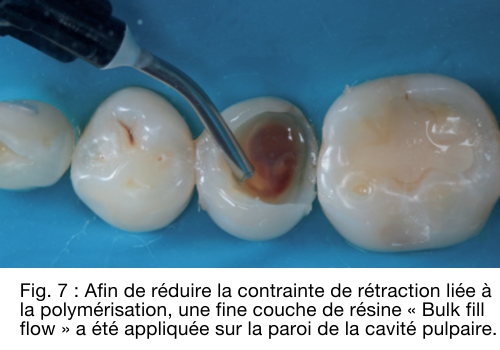

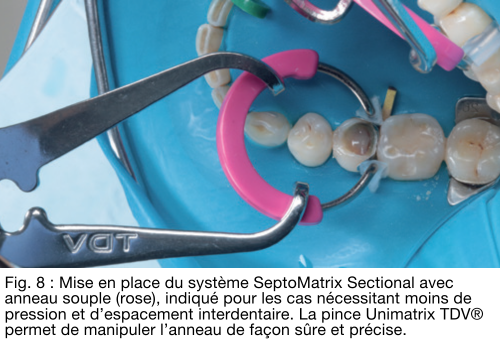

Comme nous l’avons vu précédemment, la rétraction de polymérisation reste un problème qui requiert une attention particulière, malgré de récentes innovations dans les matériaux en résine. Afin de réduire la contrainte de rétraction, une fine couche de résine « Bulk fill flow » a été appliquée sur la paroi de la cavité pulpaire (Fig. 7). Une fois cette étape effectuée, le système de matrices SeptoMatrix Sectional a été installé, en choisissant la plus petite matrice préformée et un coin interdentaire anatomique en bois no 1 (jaune). Le choix s’est porté sur l’anneau souple (rose), indiqué pour les cas nécessitant moins de pression et d’espacement interdentaire (Fig. 8), et qui a été placé à l’aide de la Pince Unimatrix TDV®.

L’étape suivante consistait à opacifier le fond noirci à l’aide d’une résine à opacité dentinaire, pour une meilleure esthétique, et pour obtenir un contact proximal adéquat, en raison du large isthme de la cavité. Le choix s’est porté sur l’instrument SeptoContact. S’agissant d’une prémolaire, on a employé l’instrument SeptoContact en taille small, et comme la cavité était placée sur la face distal, on a sélectionné l’extrémité marquée DISTALE (Fig. 9).

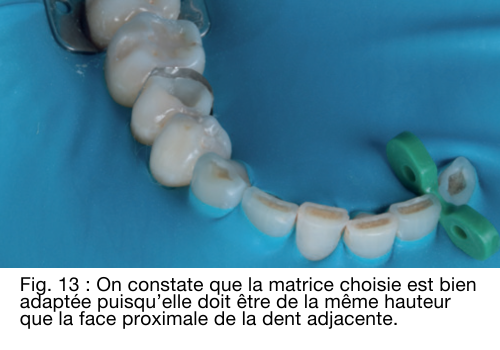

Autre détail très important : lors de l’utilisation de SeptoContact, le cabochon de l’instrument doit être maintenu parallèle au plan occlusal, pour une réalisation adéquate de la face proximale (Fig. 10). La Fig. 11 illustre l’aspect de la face proximale après l’utilisation de SeptoContact. L’utilisation de la brosse SeptoCompo Shape facilite la manipulation et la modélisation de la résine sans que celle-ci adhère à l’instrument ou à l’embout silicone (Fig. 12 ; 12.1). Sur la Fig. 13, on peut constater que la matrice a été correctement choisie, puisqu’elle doit être de la même hauteur que la face proximale de la dent adjacente.

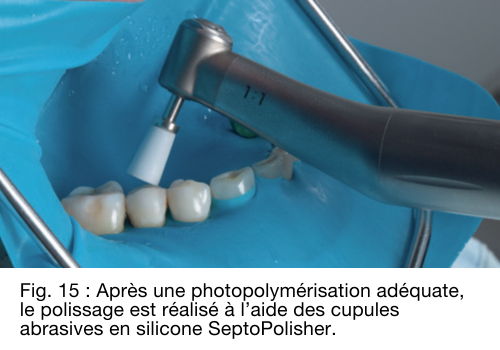

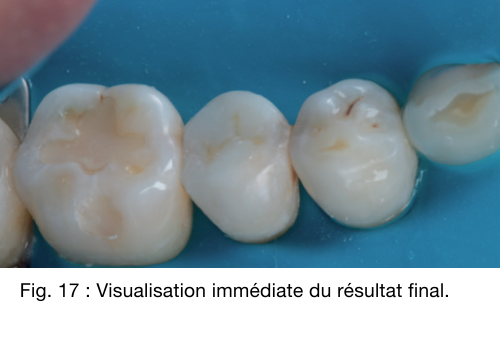

Après la réalisation appropriée de la restauration par stratification, celle-ci a été photopolymérisée pendant 20 secondes (Fig. 14). Un gel de glycérine a préalablement été appliqué sur la surface, pour parfaire la polymérisation externe et faciliter le polissage, effectué avec des cupules en silicone SeptoPolisher (Fig. 15), et la finition à l’aide des disques de feutre imprégnés SeptoWheels PX (Fig. 16). On peut observer immédiatement le résultat de la restauration (Fig. 17) et évaluer les contacts occlusaux à la fin de la procédure (Fig. 18).

Discussion

Il était courant de procéder au comblement de la cavité et à la protection de la pulpe avec des matériaux tels que l’oxyde de zinc, l’eugénol et le verre ionomère, surtout lorsqu’on utilisait des amalgames. Il est donc très fréquent de retrouver ces matériaux sous les restaurations en résine composite. Une étude a démontré que ces restaurations présentaient un risque accru de fracture et de défaillance au niveau du revêtement de la cavité (11). Dans le cas clinique qui nous intéresse, on observe que l’échec du collage est dû à la présence d’un excès de ce matériau de revêtement. Aujourd’hui, avec l’évolution des systèmes adhésifs, il n’est plus recommandé d’utiliser ou de conserver ces matériaux comme base de restauration.

Les résines composites sont surtout indiquées pour des cavités dont l’isthme est inférieur au tiers de la distance intercuspidienne (1). Cependant, dans des situations cliniques comme celle qui est présentée, il est possible de réaliser la restauration : en première analyse, du fait de l’évolution des composites en termes de résistance et de stabilité, et en deuxième analyse, grâce à des instruments tels que SeptoContact qui permettent de reproduire avec précision les points de contact proximaux.

Il ne fait aucun doute que les restaurations postérieures sont les procédures les plus couramment pratiquées au quotidien. Pourtant, elles sont encore parfois négligées. Cela s’explique notamment par la réticence des professionnels à se servir de digue dentaire, bien qu’elle offre plus de confort dans l’exécution de la procédure et permette une meilleure isolation et un environnement exempt de toute contamination.

La longévité de ces traitements dépend donc à la fois d’une indication correcte et d’une exécution parfaite dans tous les cas cliniques. Cela va de la dépose du matériau préexistant à la préparation de la cavité et à l’application du système adhésif, en passant par une stratification adéquate de la résine composite, une photopolymérisation efficace et, enfin, une finition et un polissage parfaits.

Dernières remarques

Pour obtenir des résultats durables en matière de restaurations postérieures, il convient de respecter scrupuleusement chaque étape de la procédure. L’utilisation de matériaux de qualité garantit une exécution plus sûre et plus facile et permet la réalisation d’une restauration appropriée. De nombreux praticiens rencontrent des difficultés pour reconstruire les points de contact proximaux, en particulier dans les restaurations de classe II. L’utilisation de matrices de qualité, en combinaison avec l’instrument SeptoContact, permet de gagner en précision.

Sources

- Baratieri LN et al. Odontologia Restauradora: Fundamentos & possibilidades. São Paulo: Santos, 2015.

- Chain MC, Alexandre P. Facetas estéticas pré-fabricadas como procedimento restaurador – um caso clínico. Full Dentistry in Science. , v.5, p.338 - , 2014.

- Craig RG, Powers JM. Restorative Dental Materials, 11th ed. St. Louis, MO: Mosby Inc., 2002:231e51.

- Anusavice LJ, Phillips RW. Materiais dentários. 11 ed Rio deJaneiro: Elsevier, 2005.

- Chain M.C; Alexandre, P; Miranda, C et al; Materiais dentários – Artes Médicas Série ABENO, São Paulo, 2013. ISBN 978-85-367-0205-6.

- Ólafsson VG, Ritter AV, Shift Jr EJ, Boushell LW,Ko CC, Jackson GR, Ahmed SN, Donovan TE. Effect of Composite Type and Placement Technique on Cuspal Strain. J Esthet Rest Dent. 2017 August; 00:1-10.

- Van Ende A, De Munck J, Van Landuyt KL, Poitevin A, Peumans M, Van Meerbeek B. Bulk filling of High C- factor Posterior Cavities: Effect on Adhesion to Cavity-Bottom Dentin. 2013; 29: 269-277.

- Zajkani, E. Effects of 0.2% Chlorhexidine and Re-polishing on the Color Stability of Nanofilled Composite Resins. Journal of Dental Materials and Techniques, 2019; 8(2): 73-78. doi: 10.22038/ jdmt.2019.12520

- F.F.Demarco,R.A.Baldissera,F.C.Madruga,R.C.Simoes,R.G.Lund,M.B.Correa, M.S. Cenci, Anterior composite restorations in clinical practice: findings from a survey with general dental practitioners, J. Appl. Oral Sci. 21 (2013) 497–504.

- F.F. Demarco, K. Collared, F.H. Coelho-de-Souza, M.B. Correa, M.S. Cenci, R.R. Moraes, N. Opdam, Anterior composite restorations: a systematic review on long-term survival and reasons for failure, Dental Materials 30 (2014) 348–355, doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.dental.2015.07.005.

- N.J. Opdam, F.H. Van de Sande, E. Bronkhorst, M.S. Cenci, P. Bottenberg, U. Pallesen, P. Gaengler, A. Lindberg, M.C. Huysmans, J.W. Van Dijken, Longevity of posterior composite restorations: a systematic review and meta-analysis,

J. Dent. Res. 93 (2014) 943–949.